Dans le pays de Macron, on pratique volontiers la flûte et l’hypnose, l’hypnose du serpent Kaa du Livre de la jungle (« Aie confiance »), pour séduire les « partenaires sociaux » et la flûte d’Hamelin (conte de Grimm) pour attirer toute la troupe dans le fossé. Même Raymond Soubie, qui conseille depuis 30 ans tous les gouvernements de droite (Sarkozy) et de gauche, comme spécialiste du « social », est médusé devant le système Macron : « On ne comprend rien », dit-il sur LCI le 7 juin, dans une sorte de clin d’œil. Rien à quoi ? Rien pour le moment à ce que seront réellement les rôles respectifs de la branche et de la négociation d’entreprise pour chambouler les normes sociales collectives. Mais cela l’amuse, car il voit bien que tout est fait pour séduire, hypnotiser, et en fin de compte piéger les dits « partenaires ».

Des négociations, vraiment ?

Jean-Claude Mailly (FO) est bluffé : « On peut constater que la concertation, contrairement à celle sur la loi Travail, est réelle » (éditorial FO-Hebdo, le 6 juin). Il est vrai qu’un membre de la direction de FO (Stéphane Lardy) s’est fait aspirer dans les cabinets ministériels. Mais devant les révélations publiques venant des « experts » gouvernementaux (dans Le Parisien, Libération), qui montrent un probable double langage, il juge que tout cela n’est finalement « pas acceptable ».

En fait nous assistons à un raccourci : le gouvernement cherche à appliquer l’article 1 du Code de travail, qui oblige à la « concertation » préalable pour tout ce qui concerne la révision du droit du travail (article introduit en janvier 2008), ou alors à annoncer qu’on procède « en urgence » et qu’on se passe des « partenaires sociaux ». Cet article avait été totalement « oublié » par Myriam El Khomri et Manuel Valls en 2016. Macron ne l’oublie pas, tout en disant que l’urgence (laquelle ?) oblige à passer par des ordonnances. D’où le marathon de l’été 2017.

Bataille de communication

Certains journalistes ont dit à Philippe Martinez (sur C-News) : « Vous voyez bien qu’il y a négociation » ! C’est évidemment faux. Dans le document remis aux syndicats le mardi 6 juin, le mot « négociation » n’apparaît qu’une fois : dans la liste de toutes les « réformes » envisagées dans le quinquennat, incluant donc celle de l’assurance-chômage (2018) et celle des retraites (fin 2018). Mais pour le Code du travail, il n’y a que la « concertation ». Il est cependant évident que selon la manière dont ces concertations seront conduites, et selon l’attitude syndicale face à cette entreprise d’hypnose, la marge de manœuvre du gouvernement ne sera pas la même, et la puissance d’agir du syndicalisme non plus.

Il y a une bataille de communication qui se joue devant l’opinion publique en situation électorale : comment s’y prendre face à quelqu’un qui prétend (ou fait semblant de) vous écouter ? Le premier problème est sans doute de bien définir le sens des mots et leur contenu. Pourquoi des ordonnances dans l’urgence ? Pourquoi négocier dans les entreprises ? Qu’est-ce que la hiérarchie des normes ? Etc.

Ordonnances : vraie urgence ou procédure « monarchique » ?

Très peu de syndicats ou de partis d’opposition font campagne contre la procédure des ordonnances comme une vraie bataille politique. Elle est pourtant une insulte à la démocratie et aux élections en cours. Le gouvernement prétexte d’une situation d’urgence. Pour l’emploi ? Même Raymond Soubie explique (sur LCI) que le Code du travail a peu d’effet sur l’emploi. En réalité, l’urgence est celle de patrons qui veulent licencier sans entrave, quitte à payer une amende prédéfinie : un barème des indemnités (« dommages et intérêts ») en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le licenciement devient ainsi un événement banal, prévisible, entre deux co-contractants en litige. Cela pour rassurer certains petits patrons qui se plaignent de ne pas pouvoir embaucher, parce qu’ils ont tellement peur de ne pas pouvoir licencier ! Il n’est donc pas étonnant que dans les cartons ministériels révélés par Libération le 6 juin, des plans secrets visent aussi à briser la stabilité du CDI, faciliter encore plus l’accès au CDD, ou élever les seuils de déclenchement d’un Plan de sauvegarde de l’emploi ou PSE (actuellement fixé à au moins 10 salariés pour les entreprises de moins de 50). Plus généralement, pour le Medef et les libéraux en général, il s’agit bien de sortir du carcan de la loi et d’individualiser au maximum les rapports sociaux.

Il n’y a donc aucune autre urgence que politique : plaire au patronat et à la droite. La démagogie sur les « aspirations des salariés », sur « la libération des énergies », la « protection des personnes » (extraits du document remis aux syndicats), prêteraient à sourire si la situation n’était pas grave pour les droits collectifs. Voilà un gouvernement qui dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. Il n’a donc nul besoin pressant de mépriser le débat parlementaire, qu’il envisage par ailleurs d’encadrer encore plus en diminuant son pouvoir législatif autonome, en généralisant les procédures d’urgence et en augmentant son rôle de « contrôle » à posteriori. Bref, avec Macron, c’est bien la monarchie éclairée de la 5e République qui revient encore plus, et d’ailleurs les ordonnances en sont l’emblème historique. On ne gouverne pas vraiment avec le parlement dans un système de pouvoir « jupitérien ».

Régressions sociales en pagaille

Dans le document remis aux partenaires sociaux, le mot « dérogation » ne figure qu’une fois (comme le mot « négociation »). C’est pourtant la dérogation qui est employée depuis 1982 (lois Auroux) pour autoriser des régressions sociales, des échanges donnant-donnant en dessous du respect des conventions collectives. Le sens en est clair : il s’agit de suspendre une prescription ayant force de loi (les conventions de branche) pour décider une mesure moins avantageuse, sous prétexte de faciliter la marche des entreprises.

Si on fait le total depuis 1982, il y a eu tellement de mesures dérogatoires autorisées que le Code du travail s’est enflé en poids et en illisibilité. Et la situation générale du salariat est globalement allée en régressant (durées du travail allongées, licenciements facilités dans la loi de 2013, etc.). Or dans un contexte de droits en régression, il devient possible qu’on puisse négocier des avantages partiels pour telle ou telle catégorie, ou des compensations, en échange d’un recul général. C’est ce qu’on appelle donner du grain à moudre à un « syndicalisme réformateur » ou responsable, par opposition à celui qui est « toujours contre tout ».

L’entreprise devient la source du droit et de création de la norme

Les promoteurs et défenseurs (direction CFDT) de la loi Travail 2016 n’ont pas manqué de vanter par exemple la généralisation de la « garantie jeunes » pour les moins de 26 ans (aide financière et accompagnement renforcés), obtenue dans cette loi (mais en réalité grâce à la lutte !). Le mot de dérogation est donc écarté du vocabulaire Macron, car il sonne mal. On préfère parler de « libérer les énergies individuelles », et même de « trouver un sens au travail ». Comment ? Le texte est clair sur un point : « L’entreprise est le lieu de la création de la norme sociale ». « Création de la norme » : l’entreprise est donc bien la source du droit.

Quant à la branche, elle doit « réguler les conditions de la concurrence ». Autrement dit, il faudra harmoniser ce qui sera créé au niveau de l’entreprise. Le texte ajoute cependant que la loi doit « fixer les règles d’ordre public » auxquelles la « négociation ne peut déroger ». C’est pourquoi Raymond Soubie sourit : « On ne comprend rien ». A moins que… l’ordre public soit réduit à la portion congrue, comme les révélations du Parisien le 5 juin le mettaient en lumière.

Négocier, ce n’est pas échanger des miettes contre un recul général

La ministre du Travail Muriel Pénicaud, invitée sur France inter le 6 juin, n’a pas arrêté de s’exclamer : pourquoi ne pas faire confiance à ceux qui négocient ? Pourquoi décider à leur place ce qui est bon pour les salarié-es ? On a envie de lui répondre très simplement : pourquoi voulez-vous depuis le sommet du gouvernement détricoter l’ancien ordre public social, qui permettait aux syndicats sur le terrain de « négocier » en effet des avantages supérieurs à ceux de la loi ou de la convention de branche ? Oui la négociation d’acquisition est un droit important, une conquête sociale. Elle était étayée par le « principe de faveur », expression que tous les « réformateurs » depuis la loi El Khomri veulent voir disparaître du langage social.

Négocier, ce n’est pas échanger des miettes contre un recul général. Exemple : généraliser le travail du dimanche dans le commerce (loi Macron) contre un peu d’heures supplémentaires pour ceux qui y sont soumis, sous prétexte qu’ils « savent bien ce qui leur manque ». Et en effet, il leur manque quelque chose : de bons salaires, au lieu de temps partiels payés 800 euros. Il serait facile de généraliser le propos et les exemples. « On vaut mieux que cela » disait une vidéo célèbre de jeunes qui en 2016 ont joué un rôle déclencheur dans le mouvement contre la loi Travail.

Absence totale d’un front commun

Il ne sera pas facile de déjouer facilement les pièges hypnotiques de la macronie. Contrairement à la brutalité classique de la vieille droite et du libéralisme sans fard, il fait semblant d’écouter et il bénéficie d’une apparente hégémonie dans la conduite des affaires publiques, neutralisant tout le monde sur son passage. Il faudra donc mener une lutte de contre-hégémonie, et restituer du sens. Une des premières conditions est sans doute de ne jamais donner l’impression, pour les opposants, de participer à un vrai débat public, car à ce stade les règles sont faussées.

De ce point de vue, certaines déclarations syndicales sont alarmantes, valorisant l’écoute apparente des cabinets ministériels (FO), ou cherchant pour la direction CFDT à occuper très vite la place du meilleur interlocuteur stratégique, car il s’agit d’obtenir des concessions à valoriser pour la première centrale syndicale du secteur privé. Mais le plus inquiétant, c’est pour le moment l’absence totale d’un front commun, alors qu’avait existé pendant plus de six mois une intersyndicale large contre la loi Travail. Nous vivons une conjoncture de fragmentation multiple, politique et syndicale, où chacun pense sauver son pré-carré.

Le syndicalisme pourrait payer cher son absentéisme

Le syndicalisme pourrait payer cher son absentéisme des enjeux politiques de la présidentielle. Après septembre 2016, l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL s’est déconstruite, FO partant la première. Mais un accord s’était établi sur une proposition FSU de mettre en avant une plate-forme commune sur le droit du travail (intitulée « C’est quoi ce travail » ), permettant une campagne d’interpellation des « politiques » engagés dans la présidentielle. La plate-forme a été écrite, mais quasiment mise sous le boisseau, elle n’a servi à rien.

La CGT a fait campagne sur la question de l’industrie (ses dirigeants, ainsi que ceux de FO, signant même une tribune avec Arnaud Montebourg au début de 2017), mais finalement en solo, avec une journée interprofessionnelle invisible le 21 mars. La FSU a interpellé les candidats sur la fonction publique et les services publics. Solidaires a participé au collectif « Nos droits contre leurs privilèges » qui s’est construit pour exprimer haut et fort les exigences sociales, mais en refusant explicitement toute confrontation avec les acteurs politiques.

Le réseau syndical Front social (structures de la CGT, de Solidaires, de la FSU, des associations) occupe activement une place vacante, mais n’évite pas le sectarisme autour de la radicalité. Force ouvrière s’est comme d’habitude détachée du moment politique, hésitant même à s’exprimer clairement contre Le FN. Le résultat général, c’est que la politique laissée de côté revient par la grande porte : une présidence omniprésente et activiste. Comme cela s’était produit au lendemain de l’élection de Sarkozy en 2007, le syndicalisme hésite à lui contester sa légitimité, comme si l’élection politique englobait à elle seule la totalité sociale.

Briser le consensus mou autour du nouveau pouvoir

Disons-le avec force : le mouvement social, le mouvement citoyen, ont leur propre rythme, leurs règles démocratiques, et leur propre légitimité. Sur le plan politique à gauche, il convient de marquer au plus vite un territoire commun d’expression indépendante et d’action. Sur proposition d’Ensemble, une déclaration commune contre la prétention à gouverner par ordonnances pour briser le droit du travail a été rendue publique le lundi 5 juin (« Nous refuserons une loi Travail bis par ordonnance ! »), associant un arc de forces jamais vu depuis longtemps. Mais il conviendrait d’aller plus loin qu’une déclaration symbolique, et de contribuer à briser le consensus mou autour du nouveau pouvoir.

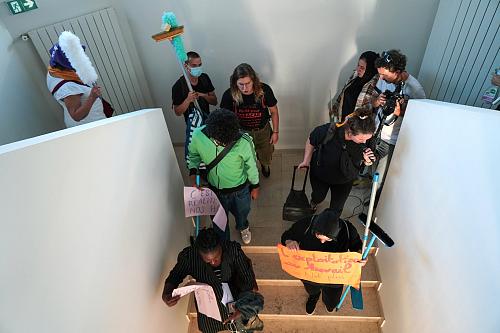

En Ile-de-France, est en train de se reconstituer une intersyndicale large (CGT, FO, FSU, Solidaires et organisations de jeunesses) pour le mardi 27 juin, jour d’ouverture de l’Assemblée nationale. Le Collectif « Le Code qu’il faut construire » (CQFD), constitué au moment de la loi Travail, s’est à nouveau réuni le 20 juin ; il réunit syndicats, associations, partis politiques. Les universitaires du Groupe de recherche pour un autre Code du travail (GR-PACT) a proposé au printemps 2017 une réécriture complète du Code du travail, en lien avec les syndicats (lire : Un code du travail alternatif pour répondre aux défis de l’ubérisation, de la précarité et des licenciements injustifiés).

Il peut jouer un rôle important dans la confrontation entre la régression Macron et une vraie sécurité des droits créatrice d’autonomie pour la jeunesse, les salariés, les personnes sous statut d’indépendants mais réellement « dépendantes » de donneurs d’ordre économiques (par le biais technique du numérique). Le défi est que toutes ces initiatives coopèrent, se parlent, conjuguent leurs modes d’action, et acceptent de s’engager dans une contestation dynamique pour résister aux sirènes du macronisme et de son monde.

Jean-Claude Mamet, militant de Ensemble !, co-animateur d’un blog sur le syndicalisme.