Basta! : Quels sont les acteurs de la guerre des identités que vous voyez poindre ?

Pascal Blanchard [1] : D’une certaine manière, la « guerre » a déjà commencé. Trois grands ensembles d’acteurs y participent. Le premier est constitué du Front national, présent sur ce sujet depuis 40 ans, dans la continuité de la fin de l’empire colonial français, et de la mouvance identitaire d’extrême droite. Il y a les purs et durs de l’héritage fasciste, les nostalgiques de l’Algérie française, et ceux qui viennent de la droite classique avec une vision très réactionnaire de la France. Une grande partie de la droite arrive désormais sur les rives du FN, et va parfois même au-delà comme l’illustrent les récentes déclarations de Nicolas Sarkozy dans le cadre de la campagne de la Primaire.

Un autre ensemble est constitué d’une partie de la gauche socialiste qui ne comprend rien à l’explosion de la question sociale ni à l’arrivée sur le devant de la scène de la question identitaire, qui en a peur et tente de se replier autour d’une auto-défense de la laïcité. Cette crispation d’une partie de la gauche sur ce sujet n’est pas entièrement nouvelle. Il y a une décennie, lors des discussions autour de la politique à mettre en œuvre en faveur de l’égalité réelle, certains socialistes ne voulaient pas entendre parler du passé colonial et de ses résonances actuelles ; ne voulaient pas comprendre les enjeux autour des discriminations ; refusaient de faire le lien entre le passé colonial et le sentiment d’exclusion dans le présent d’une partie de la population en France.

Face à ces trois blocs, une autre forme de repli communautaire militant a émergé, considérant que ce militantisme sur des critères communautaires est la manière la plus efficace pour imposer sa place dans la société française. On y retrouve en vrac des gens comme Dieudonné et son entourage, des identitaires ultra-communautaires, les indigènes de la République ou des islamistes fondamentalistes militants. Cela va d’un rejet post-colonial de l’Occident à une haine radicale de la République et de ses valeurs. Ce sont ces forces en présences, irriguées par des discours sur le web et des ouvrages à succès, qui se font face désormais.

Selon vous l’année 2005, et le refus d’entendre ce que disaient les révoltes qui ont suivi la mort de deux enfants à Clichy, a marqué un point de non retour. Pourquoi ?

Sur le plan historique, 2005 est une année incroyable. C’est d’abord le point d’acmé d’un travail éditorial sur la colonisation et l’histoire coloniale en France. Les news magazines y consacrent leurs unes et des dossiers spéciaux, comme s’il existait alors un intérêt énorme de la société. C’est l’année de la loi du 23 février 2005 « portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés », puis le débat autour de l’enseignement du « rôle positif » de la colonisation dans les écoles. C’est l’année des révoltes dans les quartiers populaires et du retour, pour la première fois depuis la guerre d’Algérie et les « événements » en Nouvelle-Calédonie, de l’état d’urgence en métropole. Pour beaucoup d’habitants de ces quartiers, ou qui en sont issus, c’est la démonstration que ce qui a commencé à la Kasbah d’Alger, à Diên Biên Phu en Indochine ou dans la grotte d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie va se poursuivre dans leurs quartiers ; pour beaucoup d’observateurs issus de la mouvance des néo-conservateurs c’est exactement le même lien qui est tracé. La guerre coloniale serait en continuité dans le présent.

2005, c’est aussi l’année de naissance du mouvement des Indigènes de la République, et celle où le FN termine sa mue avec l’influence déterminante que commence à y exercer Marine Le Pen. Tous les acteurs de la « guerre des identités » sont alors en place. L’année peut être perçue comme un moment de basculement. Les discours d’intellectuels médiatiques néoconservateurs commencent à émerger et à rencontrer un réel écho. Ils vont peu à peu s’approprier en la rendant « acceptable » la théorie conspirationniste du « grand remplacement » – qui voit dans l’immigration une colonisation inversée, contre laquelle il faut soit lutter par la coercition, soit obliger ces populations à refluer — et expliquer que la seule solution c’est d’imaginer une forme de « grand retour ». Le « grand remplacement » est désormais fantasmé et historisé par Eric Zemmour, théorisé par le chroniqueur du Figaro Ivan Rioufol, intellectualisé par Alain Finkielkraut dans son essai « L’identité malheureuse » et promu par une myriade de penseurs, écrivains et chroniqueurs de tout ordre et d’influence plus ou moins grande. Dans les années qui suivent, plus aucun intellectuel de gauche ne sera capable de rivaliser avec eux. En outre, très peu d’intellectuels de gauche sont engagés sur les questions d’identité. Tout cela amène au slogan actuel du FN : « On est chez nous. » D’un coup, il y a une cohérence entre discours intellectuel, mouvements politiques et attentes des électeurs.

En 2005, très peu d’électeurs votaient pour défendre la « couleur de leur peau », quelle qu’elle soit, comme le faisaient les Afrikaners dans l’Afrique du Sud régie par l’Apartheid. Désormais, la matrice de la « guerre des identités » est en place et Nicolas Sarkozy y a largement contribué avec ses discours, dès 2007, sur l’assimilation, l’identité nationale et l’anti-repentance. À gauche, quasiment personne n’a mesuré le poids qu’allait prendre la question identitaire, en pensant qu’il fallait se taire sur ces enjeux pour conserver l’électorat populaire. Cette période marque alors un autre tournant sur le plan international.

Face à cet Occident en train de se replier sur lui-même et de basculer dans la peur de l’autre, le discours anti-occidental, dans ses diverses nuances, de l’Inde à l’Amérique latine, d’Afrique de l’Ouest au Moyen-Orient, devient une forme de modernité pour un grand nombre de mouvements radicaux ou de mouvements politiques qui accèdent désormais au pouvoir. 2005, c’est aussi l’année où est pensée la troisième vague du djihadisme par un Syrien vivant en Espagne, Abu Musab al-Suri, qui observe ce qui se passe dans les banlieues en Europe et écrit son « Appel à la résistance islamique mondiale » prémices de Daech. Chacun a alors balisé son camp et creusé ses tranchées.

C’est sur ces différents éléments que se structure le choc de deux radicalités, avec comme axe central la peur du Musulman – qui devient un paradigme majeur en Europe, aux États-Unis, en Chine, mais aussi en Russie – et en face la haine de l’Occident et de ses valeurs.

Le passé colonial joue, selon vous, un rôle primordial dans le « champs de mines identitaire » que vous décrivez. Comment expliquez-vous sa prégnance alors que les deux tiers des Français ont moins de 55 ans et n’ont pas vécu la décolonisation, en particulier la guerre d’Algérie ?

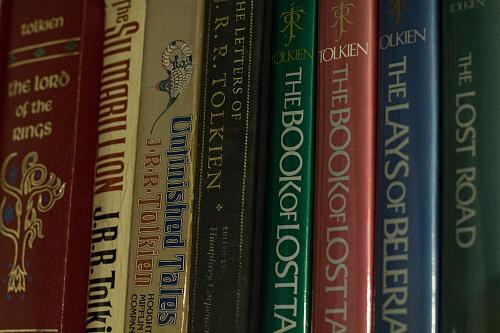

Je ne dis pas, avec mes co-auteurs du livre Vers la guerre des identités ? – Nicolas Bancel et Dominic Thomas – que c’est un rôle « primordial », mais nous disons que c’est une des clés d’explication majeure, aux côtés de nombreuses autres, pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui.

Je suis né en 1964, je n’ai pas de parents pieds noirs, je suis Breton, mon fils a des arrières grands-parents issus des immigrations polonaises et italiennes… Et pourtant, ce passé colonial est omniprésent et c’est le mien. Nous sommes, aussi, le fruit de cette histoire, comme nous sommes tous les héritiers de l’histoire de la République, de la Révolution française, de l’histoire de la laïcité, de l’histoire de la monarchie, de l’histoire des guerres de religions… Nous sommes les héritiers de ces histoires. Pourtant, dès qu’on soulève le fait que des enfants français sont nés de parents qui vivaient dans les anciennes colonies, et que plus d’un million de pieds noirs ou de rapatriés se sont installés en France après l’indépendance de l’Algérie, on nous dit que cela n’aurait aucun effet dans le présent. Ce n’est pas sérieux, c’est purement idéologique.

Cette histoire a des résonances aujourd’hui, sur l’immigration, sur la République, dans les discours publics, dans les rapports entre communautés, dans les politiques d’intégration. Prenez un gamin de 16 ans à la sortie de l’école : comment lui expliquez-vous que la France est le pays qui affiche comme valeur la défense des droits de l’Homme, que l’égalité est au cœur des principes républicains et que, pourtant, la République a aussi été colonisatrice et que les discriminations sont encore fortes ? La question ne se pose pas de la même manière pour les Britanniques qui n’ont jamais affiché de telles ambitions, ou pour le Japon impérial qui assume avoir occupé, colonisé et dominé la Corée et la Chine. Ces enjeux sont omniprésents, parce que nous avons marginalisé ces questions et que désormais nous ne comprenons pas les crispations du temps présent.

Une partie de la droite et des pieds noirs n’a toujours pas accepté la fin de l’Algérie française. L’une des principales forces électorales, le FN, est né de cette fracture. Un président de la République, François Hollande, a choisi Jules Ferry comme figure tutélaire de son mandat, ce même Jules Ferry qui était le porte-parole de la politique de conquête coloniale à la fin du XIXe siècle. Depuis un demi-siècle, des gens issus de l’ancien empire colonial ont migré en France, s’y sont installés et leurs enfants en sont, en théorie, des citoyens. Et l’histoire coloniale serait à reléguer à un passé qui ne nous concerne plus aujourd’hui, qui n’aura pas d’effet dans le présent ? Ce passé est une des clés de compréhension du présent, au même titre que les enjeux sociaux ou les effets de la mondialisation. Pour autant, cette compréhension du passé a été marginalisée depuis près d’un demi-siècle en France !

En 2016, il semble encore bien difficile d’évoquer sereinement ce passé colonial...

La France est le pays des musées. Mais quel musée allez-vous visiter demain pour en apprendre davantage sur l’histoire coloniale ? Il n’y en a pas en France. Nous sommes incapable d’assumer cette histoire, et donc incapable de la faire entrer au musée. Nous avons un grave problème avec cette mémoire et nous nous réfugions dans le silence, dans l’amnésie, dans la marginalisation et pour certain dans la nostalgie. Cette mémoire est encore en conflit aujourd’hui et, sur le fond, nous continuons d’avoir des pratiques coloniales sans même nous en rendre compte. Nous sommes le dernier pays à posséder encore des territoires ultramarins et un ministère pour les gérer : celui de l’Outre-mer.

Nous avons aussi un ministère pour gérer les populations à la marge dans les quartiers populaire, celui de la politique de la ville et ses « zones urbaines sensibles ». De l’autre côté, François Fillon, candidat à la primaire à droite, nous explique que « la France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d’Afrique ». Et des personnalités médiatiques comme Eric Zemmour ou Robert Ménard sont obsédées par le fait de ne pas perdre une seconde fois la guerre d’Algérie. Cela, ce n’est pas du passé, c’est la France d’aujourd’hui. En n’ayant pas dépassé ce « passé qui ne passe pas », nous avons créé un immense vide mémoriel qui est désormais occupé par les nostalgiques, les polémistes déclinistes et les identitaires.

Cette droite néoconservatrice et réactionnaire voudrait prendre sa revanche sur la décolonisation ?

Dans les années 30 puis après-guerre, l’ennemi c’est le communisme, à l’intérieur comme à l’extérieur. Cela contribue à l’identité commune de la droite, comme de la gauche non communiste. Après la chute de l’URSS, en moins d’une décennie, ce qui remplace le communisme comme ennemi, c’est désormais le musulman. Le tournant a lieu en 1979, avec la révolution en Iran. Peu à peu se fabrique le paradigme d’un ennemi intérieur en phase avec l’ennemi extérieur. En même temps, la France combat à l’extérieur, en Afghanistan, au Mali ou en Syrie cet « ennemi ». Cela légitime les discours réactionnaires et la peur du dedans et du dehors. Et la peur du musulman à gauche n’a rien à envier à la peur du musulman à droite, désormais, et depuis le 11 septembre 2001 [Lire aussi : Peut-on être islamophobe tout en se croyant antiraciste ?, ndlr].

Cette vision conduit à mythifier les « Français de souche » et les Gaulois… Faire des « Français de souche depuis 1 000 ans » un mythe fondateur signifierait une République fondée sur la race ?

Nous pouvons tous avoir un mythe fondateur commun à partir du moment où il n’est pas racialiste, où l’objectif n’est pas d’exclure, mais de fédérer la nation autour de celui-ci. Mais quand Nicolas Sarkozy évoque Vercingétorix, ce n’est pas pour nous inviter à nous inspirer des valeurs et de la philosophie du chef gaulois, mais bien de rappeler de qui il faut « idéalement » descendre. Un bon français doit être potentiellement « Gaulois ». C’est une manière de signifier que vos racines, vous les jetez à la poubelle, si vous voulez vous « assimiler » à la nation. Ce n’est pas comme aux États-Unis par exemple, où le mythe fondateur à partager est la révolte contre les Britanniques et la guerre d’indépendance menée par Washington. C’est un mythe sans traçabilité racialiste, auquel Blancs, Hispaniques, Noirs – malgré l’esclavage – ou Asiatiques peuvent adhérer. Ici, la question telle qu’elle est posée par la droite identitaire n’est pas de savoir si vous êtes bien intégré ou pas, si vous partagez les valeurs de la République ou pas, mais si vous êtes du bon côté de la « race ».

Avec Vercingétorix, les « Français de souche » ou « le peuple qui est là depuis 1 000 ans », la coupure racialiste devient le critère majeur, une référence infranchissable. Avec ce critère, on sait clairement dans quel camp chacun se trouve. Bien entendu des alliances sont possibles : le harki, par exemple, sera du bon côté de la fracture raciale, alors que « l’islamo-gauchiste » est un traître à la « race » blanche. Mais ces visions à la marge ne sont que des exceptions qui au final ne modifient en rien le paradigme racial dominant. Comme le précise Nadine Morano, la France est avant tout un « pays de race blanche ».

Cette vision binaire est désormais présente dans toutes les têtes : des gamins des cités populaires à l’intellectuel des beaux quartiers. Au passage, la grille d’analyse sociale et celle des valeurs ont explosé en vol. La question raciale s’est superposée à la question ethno-sociale. Et une grande partie des intellectuels de gauche n’ont rien compris à ce processus, alors qu’ils auraient du prendre cette question à bras le corps dès le début des années 80.

La tentation djihadiste qui existe chez une infime fraction des jeunes est-elle la cause ou la conséquence à ce repli identitaire ? Et quelle est la place du passé colonial dans leur idéologie ?

Le califat de Daech se présente comme un contre-modèle, un nouveau royaume théorique qui répondrait à toutes les frustrations d’individus qui ont la certitude, ici, que la société est en guerre contre eux. Cela touche en premier lieu des gamins qui estiment que, quoiqu’ils fassent, ils ne seront jamais d’ici, jamais Français, jamais d’Occident. Mais si notre société arrivait idéalement à régler les problèmes, cela ne fera pas disparaître pour autant une certaine fascination pour Daech et sa pensée. C’est une fascination du retour en arrière qui n’a rien à envier au « c’était mieux avant » répété par les réactionnaires d’ici. Mais c’est aussi une alternative à leur exclusion en Occident, une exclusion qu’ils perçoivent comme irréversible.

Le Palais de la porte Dorée, aujourd’hui musée national de l’histoire de l’immigration, devait à l’époque incarner le modèle colonial français [le palais a été bâti en 1931 lors de l’exposition coloniale internationale, ndlr]. Sur l’une de ses façades sont inscrits les noms des grands colonisateurs. Le premier de tous est… Godefroy de Bouillon, chevalier franc et souverain de Jérusalem après la première croisade en 1099. Dans l’imaginaire collectif, le maréchal Lyautey [qui est le commissaire général de l’exposition coloniale de 1931, ndlr] serait donc un héritier de « l’œuvre » commencée par Godefroy de Bouillon. Si on ne comprend pas cela, on ne comprend pas les écrits de Daech sur Saladin [qui reprit Jérusalem aux croisés, ndlr], sur le califat [qui avait pour capitale Damas, au début de l’expansion de l’Islam, ndlr], et sur leur remise en cause de la séparation artificielle et coloniale de la Syrie et de l’Irak [Après la Première Guerre mondiale et le démantèlement de l’empire Ottoman, les territoires qui formeront la Syrie passent sous protectorat français et ceux qui deviendront l’Irak sous mandat britannique, suite aux accords « Sykes-Picot », ndlr]. Je ne dis pas ici que cette histoire est racontée au quotidien et qu’elle sert de démonstration au quotidien, je dis qu’elle est en toile de fond du conflit qui existe actuellement entre une infime minorité de jeunes qui se radicalisent et la République ; qu’elle est omniprésente dans le discours de rejet entre les jeunes des quartiers populaires et les élites.

Que répondez-vous à ceux ou celles qui pourraient vous accuser de faire de la « sociologie compassionnelle », qui voudrait « excuser » l’attirance d’une infime minorité de prétendus « musulmans », ou se déclarant comme tels, pour Daech sous prétexte que la France n’a pas digéré son passé colonial ?

Je n’excuse personne. Chacun est responsable individuellement de ces actes, malgré le poids de l’histoire. La colonisation, même à l’époque de l’Empire, n’a jamais fait l’unanimité en France. Elle est le fruit d’un système capitaliste et a pour but de s’enrichir en faisant croire à l’infériorité d’autres populations pour mieux les exploiter. Qu’on le veuille ou non, nous sommes les héritiers de cette histoire, mais nous n’en sommes pas « responsables ». Le système colonial a fabriqué une matrice qui continue de fonctionner aujourd’hui et produit des inégalités. Mais ce n’est qu’une part de ce qui fait la France. Je suis fier de l’histoire de France, mais pas de sa part coloniale. Je ne parle pas des Français qui en seraient responsables – dans leur globalité – mais d’une partie de ceux-ci qui ont engendrés et portés l’entreprise coloniale en manipulant les opinions.

Je dénonce ceux qui aujourd’hui ne veulent voir dans l’entreprise coloniale qu’une œuvre de culture et de mission civilisatrice, sans regarder ce qu’est en réalité la colonisation. Je ne pense pas que les réparations matérielles soient une réponse pertinente dans le présent aux enjeux du passé, mais je crois dans la capacité de réparation mémorielle à travers l’éducation, la culture et la transmission. Mais je n’excuse en rien les actes du présent au regard des comportements du passé. Je conteste la repentance, tout autant que la nostalgie. Je regarde avec lucidité le passé et je tente de déconstruire les effets de celui-ci dans le présent. En fait, je crois en l’esprit critique et en notre capacité à dépasser le passé pour produire un vivre-ensemble non pas théorique mais concret.

Prenez l’exemple de l’égalité entre hommes et femmes : un jour « nous » avons compris que la parité était normale et « nous » avons mis des règles pour y arriver. « Nous » avons dû compenser ce que les hommes dominant le monde politique rechignaient à faire pour permettre la parité. Bien entendu, ce « nous » n’est pas une auto-prise de conscience, c’est le combat des femmes qui a fait que les normes du vivre ensemble ont dû changer. Si « nous » voulons une société égalitaire, il nous faut combattre ce qui cause les inégalités structurantes, et compenser ce que l’histoire a produit.

Cela ne signifie pas verser des réparations au nom de l’esclavage ou de la colonisation, ou de la domination des hommes sur les femmes. Dans ce cas, de quel côté se trouve un métis ? La question n’est pas de savoir qui a eu raison ou tort au moment de la colonisation – c’est un système qui a influencé tout le monde, ses partisans, ses opposants tout comme les « sans opinion » – mais de lutter ici contre cet héritage qui conduit aux inégalités et discriminations actuelles, à ces effets dans le présents dans les inconscients collectifs, à ces imaginaires dont nous n’avons toujours pas commencé à décoloniser le regard. Si je travaille en tant qu’historien sur l’invasion de la Gaule, on ne me demande pas si je suis Gaulois ou Romain. Cette question n’a plus de sens aujourd’hui. Mais si je travaille sur l’histoire coloniale, on va me demander dans quel « camp » je suis. Nous sommes, dans ce pays, à la préhistoire de l’histoire de la colonisation. N’en déplaise à Pierre Nora qui a peur des effets de cette histoire sur le présent, il est désormais plus que nécessaire d’en faire un champ majeur de savoir. La fuite n’est plus possible, où la « guerre des identités » deviendra la norme.

Vivre ensemble, c’est un effort des deux côtés, et c’est très complexe. On nous a fait croire que c’était simple, c’est faux. D’autres nous ont fait croire que c’était utopique, c’est tout aussi faux. Je crois que le modèle français est capable de l’accomplir et de dépasser ces deux aveuglements. Bien sûr que dans certains quartiers, cela ne marche pas, d’autant plus quand on y a superposé des populations pauvres depuis 40 à 50 ans, cela ne peut produire que de l’exclusion, de la rancœur et de la violence sociale. Normalement, cela n’a aucun lien avec l’histoire coloniale, sauf si l’on se met à traiter les gens en fonction d’un système de pensée colonial, comme c’est le cas, si on commence à regarder ces quartiers à l’aune d’une double exclusion, sociale et raciale.

Aujourd’hui, tout devient identité et conflits identitaires, des deux côtés. Oui, il existe une forme de prosélytisme religieux qui peut dépasser la ligne rouge, mais combattre ce radicalisme, ce n’est pas faire des musulmans des ennemis de l’intérieur. Fixer cette ligne rouge doit faire débat. Entre permettre à un enfant de respecter un interdit alimentaire dans une cantine, comme on le permet pour les végétariens, et autoriser le cloisonnement d’espaces publics à des fins religieuses, il y a une grande différence. A quel moment le vivre-ensemble doit-il primer sur le séparatisme ? C’est tout l’enjeu de notre République que d’en fixer les limites sans jamais en faire une posture d’exclusion ethno-raciale.

La France est-elle le seul pays menacé par cette guerre des identités ?

La Hongrie est aussi en pleine crise des identités, comme la Pologne. Aux Pays-Bas, la question identitaire se pose également avec virulence, comme en Grande-Bretagne depuis le Brexit. La Belgique, les pays nordiques ou l’Autriche sont en crise. L’Allemagne n’est plus à l’abri avec l’émergence électorale du parti anti-migrants AfB : la crispation se fait contre les étrangers syriens ou afghans, et contre l’Islam, mais sans rapport avec l’histoire impériale allemande. L’Allemagne vient pourtant de reconnaître le massacre de 80 000 Héréros et Namas en Namibie en 1904. Il n’y a qu’en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Islande, en Grèce – malgré la présence des néo-nazis d’Aube Dorée – que la question de l’identité ne se pose pas avec virulence dans la vie électorale.

La spécificité de la France, c’est que, d’un côté, elle s’inscrit dans ce mouvement européen de populisme anti-musulman, et, de l’autre, elle demeure un pays avec une forte tradition d’immigration, et un mélange de populations, originaires à la fois d’Afrique noire et du Maghreb, qui connaît en outre l’un des plus fort taux européen de couples inter-communautaires. Nous sommes l’un des rares pays qui a connu une trentaine de ministres issus de l’immigration post-coloniale ou des colonies devenues régions d’Outre-Mer, de Kofi Yamgnanne à Rachida Dati, Rama Yade, Najat Vallaud-Belkacem ou Christiane Taubira. Et nous restons la seule nation qui pense avoir un rôle particulier à jouer en Afrique ou autour de la Méditerranée. Tout cela fait de la France une société à part en Europe.

Peut-on sortir de quatre siècles d’histoire impériale – de Jacques Cartier au Québec en 1534 à la fin de la guerre d’Algérie en 1962 – comme on sort d’une épicerie ? Le Code de l’indigénat, les travaux forcés, les zoos humains, les massacres à Madagascar ou au Cameroun, les guerres d’Indochine et d’Algérie, l’esclavage aux Antilles et le Code noir, et une partie de la population française qui a des grands-parents dont le statut était déterminé par la couleur de la peau ou la religion... Allez, on oublie tout ? C’est assez utopique. Au moins, la question commence à émerger de manière claire dans le débat, face aux discours d’un Zemmour ou d’un Rioufol. Mais un immense travail reste à réaliser sur notre société comme on l’a fait pour avancer en faveur de la parité entre hommes et femmes. Comme on la fait historiquement sur Vichy et l’antisémitisme. Le temps va faire son œuvre, mais surtout il aurait été utopique d’imaginer que nous serions sortis indemne de cette histoire au regard du non-travail de mémoire à l’œuvre depuis 50 ans. Ce qui se passe aujourd’hui est le fruit de l’histoire et de l’absence de mémoire.

Nous vivons une fracture coloniale [titre d’un ouvrage que Nicolas Bancel et Pascal Blanchard ont codirigé en 2005] bien réelle, et désormais nous le savons. Nous avons la capacité d’éviter la « guerre des identités », mais pour cela il faut changer en profondeur notre manière de penser notre modèle de société et arrêter de gérer de manière sélective le passé. Et cela n’a rien à voir avec le « multiculturalisme ». La France est certes un pays multiculturel, mais pas un pays multiculturaliste. Il faut juste repenser notre capacité à digérer notre rapport au monde et comprendre qu’être Gaulois cela veut uniquement dire que nous sommes avant tout légitime sur le sol de France lorsqu’on partage un certain nombre de valeurs, non par la descendance, mais surtout par le désir de partager un destin commun. La question n’est pas de savoir dans quel camp nous sommes dans la guerre des identités, mais comment on peut en sortir.

Propos recueillis par Ivan du Roy

Photos : Affiche de présentation d’un zoo humain. Entre 1877 et 1912, une trentaine d’« exhibitions ethnologiques » de ce type seront produites au Jardin zoologique d’acclimatation, à Paris, avec un constant succès (lire ici).

A lire : Vers la guerre des identités ? De la fracture coloniale à la révolution ultranationale, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Dominic Thomas, La découverte, mai 2016, 24 euros.