Ce texte reprend des extraits, sélectionnés par la rédaction de Basta!, de l’introduction de François Daniellou [1] prononcée le 19 mars 2009 lors des 16e Journées de Bordeaux sur la Pratique de l’Ergonomie. Vous pouvez le lire dans son intégralité sur le site de la Société d’ergonomie de langue française.

Aujourd’hui, il y a dans l’industrie automobile des femmes et des hommes qui appellent un numéro vert pour savoir s’ils travailleront la semaine prochaine – ils ont travaillé 6 jours en février. Si la réponse est positive, ils vont être affectés sur un poste qu’ils ne connaissent pas, sur une chaîne qu’ils ne connaissent pas, dans une équipe qui n’est pas la leur. Ils monteront des parties de voiture, soit à une cadence augmentée par rapport à la situation antérieure, soit à une cadence diminuée, mais en tenant trois postes au lieu d’un. Si l’on n’a pas besoin d’eux la semaine qui vient, peut-être les appellera-t-on d’urgence un samedi. Ou peut-être verront-ils augmenter le nombre de jours de travail en négatif sur leur compteur individuel, c’est-à-dire le nombre de jours qu’ils doivent à l’entreprise, les jours qu’ils devraient rembourser à leur patron s’ils venaient à être licenciés. 88 jours, dans une usine de l’automobile.

La crise sert de laboratoire social à l’envers, la crise sert à tester jusqu’où on peut aller dans la flexibilité. Le chômage partiel n’est pas un temps de repos, c’est un temps mort, un temps de rupture des solidarités et des ressources collectives, un temps de repli sur soi, où pour tenir le coup face à la peur du lendemain, la cognition humaine peut s’arrêter et concentrer la haine sur le collègue, le voisin de chaîne, qui a eu la chance de travailler deux jours de plus pendant la dernière quinzaine.

Aujourd’hui, des employés de banque vont recevoir des clients modestes, furieux qu’on leur ait vendu un plan d’épargne en actions, destiné à héberger leurs petites économies, quand le CAC 40 était à 6000 points, alors qu’aujourd’hui il en vaut 2700. Peut-être l’un ou l’une des conseillers sera-t-il agressé physiquement, peut-être l’un d’entre eux décidera-t-il de mettre fin à ses jours. Les tentatives de suicide dans le milieu bancaire sont l’une des principales sources de demandes d’expertise CHSCT [2] qui nous parviennent.

La semaine dernière, on a demandé à des ouvriers français d’arrêter leurs machines, pour écouter dans l’atelier un discours en anglais, traduit par une jolie dame blonde, de la bouche de laquelle ils ont appris qu’ils étaient licenciés.

Pendant que nous prendrons l’apéritif, des aides-soignantes déposeront des plateaux-repas devant des personnes grabataires, et repasseront 15 min après reprendre le plateau intact. Les effectifs ne permettent plus qu’elles aident les personnes âgées à manger, et ceci ne date pas de la crise officielle. (…)

Michel Serres [3] le rappelait, « crise » est de la même famille que « crible » : ce dont il est question, avec la racine cri-, le crible, la critique, les critères, c’est de faire la part des choses, de séparer ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, les lentilles et les cailloux, les concepts opérants et les lieux communs, ce que l’on garde et ce que l’on écarte. C’est une famille linguistique qui appelle à discerner et à trancher. La crise médicale est un aiguillage : soit l’organisme meurt, soit il invente une voie de guérison, qui ne sera jamais un simple retour à la situation antérieure. La crise économique interdit tout maintien à l’identique : l’idée qu’on va revenir à la situation antérieure est exclue. Pour autant, nul ne sait quel nouvel ordre économique et social en sortira. (…)

Comment en est-on arrivé là ? [4] Le 22 juillet 1944, six semaines après le débarquement en Normandie, et un mois avant la libération de Paris, les délégués de 44 pays – Keynes dirigeait la délégation britannique – signaient à Bretton Woods l’accord fondateur de l’ordre économique de l’après-guerre. Le libéralisme échevelé du début du 20e siècle avait conduit à la crise de 1929 et à la seconde guerre mondiale. C’est de régulation économique qu’il est désormais question : on instaure des taux de change fixes et un contrôle des changes, on renforce les banques centrales, on fonde le FMI.

Dans le milieu industriel, les Trente Glorieuses qui suivirent furent le temps du compromis fordien entre le capital et le travail, entre le patronat et les organisations syndicales, arbitré par l’État, et financé par la croissance monétaire. Mais vers 1965 - 1970, le modèle keynésien se fissure. Les États-Unis, pour les « besoins » de la guerre du Vietnam et de la conquête de l’espace, sortent le dollar des règles de parité avec l’or qui lui avaient été fixées. Ils génèrent une forte inflation dans les pays développés, ce qui amène en 1973 la fin du système de changes fixes : c’est désormais le marché qui fixe le cours des monnaies. L’essoufflement de la croissance, et les chocs pétroliers arrivent en même temps. Les crises sociales se multiplient.

A la fin des années 1970, l’offensive libérale déferle. Elle avait été préparée pendant les Trente Glorieuses, dès les années 1950, notamment par les think- tanks, les laboratoires d’idées ultralibéraux autour de Milton Friedman et de Friedrich Hayek, à l’Université de Chicago. Sur des bases différentes, ils s’opposaient à l’intervention de l’État dans l’économie et à toute régulation, ils prônaient le laisser-faire. Leurs théories seront même testées grandeur nature au Chili par les « Chicago Boys », leurs étudiants chiliens qui conseillèrent Augusto Pinochet à partir de 1973. Les mêmes théories influencent Ronald Reagan et Margaret Thatcher au début des années 1980. Toutes entraves à la circulation du capital sont levées, les investissements se mondialisent et deviennent principalement spéculatifs. Le 5 août 1981, Reagan licencie 11000 contrôleurs du ciel civils grévistes et les remplace par des militaires, jusqu’à ce que les successeurs soient formés. En mars 1985, Margaret Thatcher fait plier les mineurs britanniques après quasiment un an de grève. Le libéralisme le plus débridé devient la règle dans la plupart des pays développés, dans les pays émergents, et s’impose aux pays les plus pauvres.

Pendant ce temps, que se passe-t-il du côté du travail ?

Le fordisme des Trente Glorieuses organisait une activité prévisible, planifiée d’en haut. On était principalement dans un marché de premier équipement : première voiture, première machine à laver, premier téléviseur, l’offre générait la demande, rendue solvable par une certaine prospérité, et le consommateur achetait ce que l’industrie produisait. Les variantes étaient limitées. Les services des méthodes définissaient le one best way productif, les salariés et leurs représentants négociaient des contreparties économiques non négligeables – en tout cas pour les salariés masculins qualifiés –, l’encadrement contribuait à définir le cadre et à faire cadrer.

Mais avec l’essoufflement de la croissance dans les années 1970-1980, il n’est plus possible de vendre des produits qui seraient à prendre ou à laisser. Les variantes se multiplient, la production est pilotée par la demande, la flexibilité et la réactivité deviennent l’enjeu. L’organisateur des méthodes laisse dans beaucoup d’endroits place au manager : c’est la mobilisation des énergies des salariés, et non la prescription détaillée du travail, qui tient la première place dans les discours sur le management.

Du point de vue de l’ergonome, ces évolutions sont potentiellement positives : l’intelligence des salariés peut être sollicitée explicitement, le rôle de la subjectivité personnelle est évoqué voire reconnu. Mais cet optimisme ne dure pas : le risque qu’une amélioration de la performance économique se fasse au prix d’une perte du pouvoir de contrôle social apparaît immédiatement aux directions. Les entreprises, notamment françaises, ne sont pas prêtes à perdre le pouvoir de contrôle même pour gagner de l’argent. Dès les années 1990, les procédures déferlent, particulièrement dans les domaines de la qualité, du contrôle de gestion et de la traçabilité. Le travail s’intensifie par addition des contraintes industrielles et des contraintes marchandes, des contraintes liées à la prescription descendante et de celles liées à la demande du client. Chaque unité de production devient client de son amont et fournisseur de son aval : les échanges entre unités, et l’évaluation globale du système, reposent sur des indicateurs, des ratios, de plus en plus abstraits, de plus en plus éloignés de la réalité du travail.

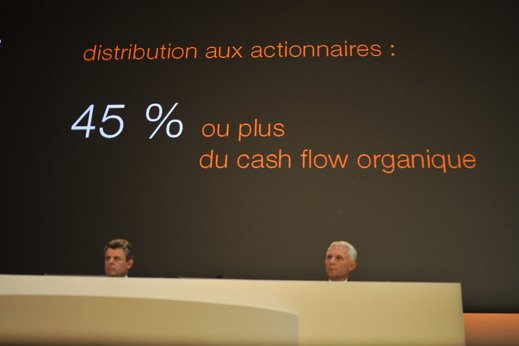

La gestion devient un monde enchanté, un monde de cristal, déconnecté du fonctionnement des ateliers, peuplé de financiers sans expérience industrielle, qui optimisent pour les actionnaires les profits à court terme, et qui lisent le fonctionnement de l’entreprise à partir des chiffres que remonte un système d’information programmé pour ne remonter que les données de performance. Ce qu’il a fallu faire pour assurer la performance, le coût humain de la production, ne parvient pas jusqu’au siège. Lorsque le directeur général vient sur site, on repeint les couloirs par lesquels il passera, et on range l’atelier.

Ce monde de cristal, totalement déconnecté de l’économie réelle, s’est brisé il y a quelques mois dans la sphère de la finance, entraînant la planète dans un tourbillon sans précédent. Mais nous qui sommes dans les ateliers de production, dans les hôpitaux, avons toutes les raisons de penser que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets dans le monde industriel et celui des services : il n’y a à peu près plus aucun rapport entre ce qui se passe au plus près des situations de travail et les discours généraux que nous entendons sur la bonne marche de l’entreprise ou de l’établissement. Il n’y a à peu près aucun rapport entre les tableaux de bord informatisés que remplissent les managers et la réalité du fonctionnement des services.

L’essentiel des chiffres sont bidons par nature, par déficience conceptuelle, et d’autres sont bidonnés pour cadrer avec les attentes. Nous voyons toutes les semaines des situations d’extrême désordre dans les ateliers et les services, d’extrêmes difficultés des salariés pour assurer la production, régulées par les salariés et le management de proximité, mais couvertes par un discours lénifiant sur les orientations de l’entreprise, qui est supposée être sous contrôle, et garantie de l’être par les divers consultants et auditeurs qui se succèdent les yeux fermés et la bouche ouverte.

Le nœud de l’affaire, c’est la qualité, précisément la qualité du travail bien fait. Il y a en effet d’un côté, du côté du monde de cristal, la « qualité pour le marché et dans le temps du marché ». L’excellence, ici, c’est le « juste nécessaire » pour tenir mieux que la concurrence. Vous appelez le service clientèle de votre opérateur internet à cause d’un problème technique, si le problème n’est pas réglé en trois minutes on va peut-être vous proposer de vous passer le service résiliation. Cela coûte moins cher de vous perdre comme client que de traiter votre problème, et de toute façon c’est pareil chez le concurrent. L’excellence vue par les gestionnaires, c’est de ne pas en faire plus que ce qu’il faut pour être concurrentiel, et ce niveau de référence est défini par les procédures.

De l’autre côté de la qualité, il y a des femmes et des hommes qui essaient de faire bien leur travail. Ils sont bien placés pour connaître la variabilité de la production, et ils en prennent soin. Ils tentent d’apporter une réponse différente à des configurations qui varient, pour que la production ou le service sorte d’une façon qui leur paraît correcte. Ils sont intarissables, si vous les interrogez sur les différences entre pièces, entre clients, entre appels, entre patients. Ils prennent soin, cela signifie aussi qu’ils sont quotidiennement confrontés à des débats de normes, à des contradictions minuscules et majeures entre des dimensions d’efficacité et des dimensions d’éthique. Évidemment, prendre soin d’un appel, prendre soin d’un patient, prendre soin d’une voiture à réparer, cela prend un peu de temps. S’ils prennent trop soin, il y a beaucoup de chances que leur entretien d’évaluation annuel soit tendu : pourquoi sont-ils si peu productifs ? Pourquoi restent-ils ainsi accrochés à une sur-qualité d’un autre âge ?

Bien souvent, le management, qui est maintenant choisi pour sa compétence à ne rien connaître du travail concerné, ne comprend pas les explications détaillées que le salarié essaie de lui fournir et le rappelle à l’ordre. Les ratios sont mauvais, il faut qu’ils deviennent bons, c’est tout. C’est tout. Le travailleur est numérisé, pour reprendre l’expression de Jean-Louis Malys [5]. Cette situation d’évaluation purement quantitative et sans débat concerne aussi les chercheurs, jugés uniquement sur le nombre de publications dans des revues indexées. Elle concerne aussi, par exemple, des ergonomes dans des services de santé au travail, évalués sur le seul nombre d’interventions qu’ils ont réalisés. Nous sommes tous plus ou moins numérisés.

Parmi les pays riches d’Europe de l’Ouest, la France est celui où les travailleurs se sentent le moins écoutés et respectés. C’est aussi celui où les revenus les plus élevés et les plus bas ont le plus divergé. Le pays des Droits de l’Homme est un pays d’inégalités sociales croissantes et de dialogue social bloqué. Alors, partout, surviennent les TMS (troubles musculo-squelettiques, ndlr), ou bien l’on évoque les risques psychosociaux. Les TMS, on le sait, touchent des salariés qui sont coincés, qui n’ont pas les marges de manœuvre individuelles et collectives nécessaires pour élaborer les gestes professionnels qui incarneraient leur compétence et les protégeraient, dans des organisations où en général leur chef et le chef de leur chef sont tout aussi coincés.

Et les risques psychosociaux ? Vous l’avez remarqué, on parle beaucoup ces temps-ci des risques psychosociaux comme s’il s’agissait d’un nuage toxique planant au-dessus de l’entreprise ou de certaines de ses composantes, et qui atteint certains des salariés, en premier lieu bien sûr ceux dont les caractéristiques personnelles les fragilisent. Selon ce modèle, l’atmosphère est un peu pourrie, et les plus sensibles vont avoir des problèmes. Les mesures qui en découlent sont à l’image du modèle : on peut faire des prélèvements d’atmosphère (mesurer l’environnement psychosocial). On peut faire des dosages sur les salariés (pour évaluer le risque psychosocial qu’ils courent). On peut mettre en place un système de signalement mutuel (alerter quand un collègue commence à ne pas aller bien ou si on le juge fragile). On peut tenter de désintoxiquer ceux qui sont déjà atteints, par exemple en leur offrant un soutien psychologique financé par l’entreprise, comme on met en caisson hyperbare les victimes du monoxyde de carbone. Par tous ces moyens, on vise à éviter que le nuage ne fasse trop de victimes, surtout celles dont la fragilité intrinsèque pourrait les pousser à la tentative de suicide, dont les effets sont délétères pour l’organisation et l’image de marque. (…)

Pour reprendre une définition de Philippe Davezies [6], les risques psychosociaux sont les risques qui découlent de la confrontation entre le fonctionnement social, celui de l’organisation, et le fonctionnement psychique, celui de la personne. Aujourd’hui, du côté du fonctionnement social, l’individu pris comme un rouage interchangeable, la prescription d’une qualité pour le marché, les injonctions contradictoires entre le respect des procédures et l’incitation à bâcler, le mépris de l’intelligence et des savoirs locaux, les ratios de gestion avec la monnaie comme équivalent général, et les évaluations personnelles sans rapport avec la difficulté du travail, qui détruisent les collectifs, mettent en compétition et isolent les travailleurs.

Du côté des personnes, le fonctionnement psychique, qui suppose de ne pas être pris pour un objet mais pour une personne, de disposer d’une certaine autonomie, de pouvoir mettre en œuvre les compétences qu’on a développées à partir de la fréquentation quotidienne de la variabilité, d’apprendre des choses nouvelles, de pouvoir influencer son environnement, de pouvoir délibérer sur les contradictions quotidiennes entre efficacité et éthique, de tisser des liens d’entraide et de solidarité avec son entourage, de débattre avec les collègues des règles de métier.

Lorsque les exigences de ces deux fonctionnements sont contradictoires, les salariés souffrent, les conflits se multiplient. Mais l’impossibilité de les comprendre dans leur relation avec le travail conduit à les attribuer à la personnalité des autres : le harceleur c’est le chef ou c’est le collègue. Pas l’organisation du travail. Chacun est isolé dans son affrontement à l’absurde, car la honte du travail mal fait n’est pas un sentiment qui se partage.

Ces conflits entre le fonctionnement de l’organisation et celui de la personne se jouent de manière spécifique dans chaque situation de travail : faire bien son travail d’assistante, faire bien son travail d’acheteur, faire bien son travail de dessinateur, ce n’est pas la même chose. Ne pas pouvoir faire bien son travail ne se joue pas de la même façon pour l’assistante, l’acheteur, le dessinateur. Peut-être les métrologues du nuage psychosocial ont-ils détecté que les trois salariés allaient mal. Mais il y a pourtant beaucoup de doutes que l’on puisse améliorer quoi que ce soit si on ne regarde pas en détail, si on ne parle pas en détail de ce qui se joue au secrétariat, aux achats, au bureau d’études : quels sont les conflits de logiques non débattus qui font que chacun, là où il est, est coincé dans une situation où il a le sentiment de ne pas pouvoir faire ce qu’il faudrait pour que ce soit bien, où il a le sentiment de ne pas pouvoir déployer ses compétences, de ne pas pouvoir se développer, d’être isolé de ses collègues ?

Qu’est-ce qui se joue dans ses rapports quotidiens à l’objet de son travail et aux discours sur cet objet que porte l’organisation du travail ? Comment l’encadrement du service est-il coincé entre des prescriptions descendantes qu’il doit transmettre et mettre en œuvre, et une réalité du terrain qu’il ne peut faire remonter ? Comment le patron de la TPE se retrouve-t-il étranglé par les procédures des donneurs d’ordres pour lesquelles la question du réalisable ne se pose pas ?

Les questions de travail et de santé au travail ne sont pas un luxe qui devrait être laissé de côté par temps de crise. De la crise, toutes les entreprises ne se sortiront pas, de nombreux salariés ont déjà perdu ou perdront bientôt leur emploi. Certaines entreprises croient que le chemin de la survie passe par l’accentuation, supposée provisoire, de la prescription descendante, du contrôle et, dans certaines d’entre elles, du mépris. Nous pourrions être tentés de faire le gros dos et d’attendre que la crise passe. La crise industrielle est une crise de la perte de contact avec la réalité du travail et des objets du travail, une crise du tout top down, d’un fonctionnement où seules valent les informations descendantes, une crise du monde de cristal alimenté par des visions et des ratios déconnectés de la réalité, une crise des modes de gouvernance basés sur la toute-puissance du calcul anticipateur, le mépris de l’intelligence et de la capacité créative des travailleurs et des collectifs. (…)

Améliorer la performance, ce n’est pas augmenter les cadences, ni trouver une zone dans le monde où les salariés sont un moindre coût, améliorer la performance c’est plutôt prendre conscience du gigantesque bazar que sont la plupart des outils productifs, de la futilité des indicateurs de gestion, du temps de travail plus souvent consacré à rendre compte du fait que « tout va comme prévu, chef » qu’à s’affronter à la réalité qui résiste. Améliorer la performance suppose de prendre conscience du caractère artificiel des messages managériaux dominateurs et de la nécessité de les rendre humbles. Améliorer la performance, c’est d’abord s’approcher plus près de la réalisation quotidienne, en ouvrant les yeux et en tendant l’oreille. (…)