Ils ont détruit sa vie, son avenir et sa famille. Pourtant, quand Valentina Rosendo raconte ce que ces hommes lui ont fait subir le 16 février 2002, elle a l’air étonnement calme : « Je faisais une lessive au bord du fleuve, à 200 mètres à peine de notre maison, quand huit soldats se sont posés devant moi tout à coup. » Les hommes en uniforme voulaient savoir de la jeune femme indigène, aujourd’hui âgée de 26 ans, où se trouvaient les rebelles. Ils lui ont montré des photos de guérilleros supposés et lui ont pressé une crosse d’arme dans le dos. « J’avais peur, parce qu’ils étaient armés et menaçaient de tuer tout le village. » Elle a perdu connaissance. Les hommes étaient tout autour d’elle à son réveil. « Deux d’entre eux m’ont violée, les autres regardaient. »

Retourner au village est impossible

Elle a déjà raconté cela très souvent. La douleur, la fièvre et la peur ensuite. Comment elle est allée voir le médecin du village, qui ne voulait pas la recevoir par peur des militaires. Comment elle a marché pendant huit heures pour aller à l’hôpital de la petite ville d’Ayutla, où personne ne s’est vraiment occupé d’elle non plus. Comment son mari l’a quittée. Comment elle a dû s’en sortir seule avec sa fille qui venait de naître. « Mon mari m’a frappée et m’a dit que je ne valais plus rien parce que j’avais été violée. »

Valentina Rosendo a changé durant ces neuf années. Avec son bracelet argenté et son rouge à lèvres, elle a l’air d’une citadine, loin de la petite commune de 200 habitants de Barranca où elle a grandi. Elle aimerait retourner un jour dans la région côtière de Costa Chica, dans l’État de Guerrero. Mais aujourd’hui, elle vit dans un appartement situé dans une arrière-cour d’immeuble dans une grande ville mexicaine, entre les quatre-voies, des murs haut et nus, et des câbles électriques dangereusement arrangés. Pour des raisons de sécurité, retourner au village est impensable pour l’instant.

Briser le mur de l’impunité

La jeune femme a dû fuir, parce qu’elle s’est défendue. Parce qu’elle a réclamé justice et qu’elle a lutté pour que ses tortionnaires répondent de leurs actes. Elle a porté plainte auprès de l’administration locale. Mais des militaires sont ensuite revenus dans son village : « Ils voulaient me forcer à retirer ma plainte et disaient que le gouvernement allait retirer les aides sociales à tous les habitants du village si je ne le faisais pas. » Les voisins se sont opposés à sa famille, le père de Valentina a commencé à boire.

Elle a alors déménagé avec sa fille dans la capitale de l’État à Chilpancingo. Là encore, elle a dû fuir : elle était surveillée et l’école a refusé d’inscrire son enfant. La jeune femme s’est donc retrouvée dans la métropole mexicaine où elle vit aujourd’hui. Malgré ses nombreux déménagements, elle n’a pas abandonné. Même si aucun policier, aucun avocat, aucun juge n’a voulu entendre son histoire. Elle a même reçu une fin de non-recevoir de la commission nationale des Droits de l’homme. Les fonctionnaires lui ont dit « que les soldats ne faisaient pas ce genre de choses » et ils se sont moqués d’elle parce qu’elle ne parlait pas espagnol à l’époque, mais juste sa langue indienne, le Me’Phaa.

1% des crimes fait l’objet de poursuites judiciaires

Valentina Rosendo n’a trouvé de soutien que dans le centre pour les Droits de l’homme de Tlachinollan. À près de cinq heures de bus de Chilpancingo, des juristes, des travailleurs sociaux et des militants se sont installés dans la petite ville de Tlapa. Ils accompagnent des personnes qui ont eu des ennuis avec les administrations, l’armée ou les notables locaux. Ici, les femmes, hommes et enfants indigènes trouvent ce que personne d’autre ne leur offre : des conseils juridiques gratuits et un accompagnement solidaire, si besoin une traduction dans les langues indiennes Me’Phaa, Amuzgo ou Nahuatl, et l’assurance de ne pas être trompés par des fonctionnaires corrompus ou des criminels.

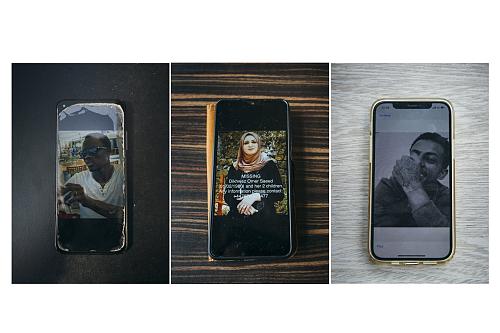

Dans la salle d’attente, des photos accrochées aux murs montrent les multiples activités du centre. On voit l’image d’un petit garçon qui porte une banderole « Combat pour notre sol ». D’autres montrent des manifestations pour la libération de prisonniers politiques. Deux femmes indigènes apparaissent aussi sur un poster. Leur regard, en colère, mais sans amertume, souligne leur revendication : « Brisez le mur de l’impunité ». Ce sont les visages de Valentina Rosendo et Inès Fernández Ortega. Elles réclament que les soldats répondent de leurs crimes envers la population civile.

Inès Fernández Ortega a aussi a été violée par des militaires. « Elle a aussi été discriminée dans sa commune, explique Valentina Rosendo. Toutes les deux, nous avons frappé à toutes les portes du pays pour obtenir justice. » Abel Barrera Hernández, le directeur du centre Tlachinollan, sait combien il est difficile de poursuivre en justice les porteurs d’uniformes au Mexique. Seulement 1% des crimes fait l’objet de poursuites judiciaires dans le pays. Et de toute façon, ceux perpétrés par des soldats ne sont pas traités par un tribunal civil, mais seulement devant un tribunal militaire.

Des milliers de plaintes contre l’armée

Abel Barrera Hernández, âgé de 51 ans, est né à Tlapa. Il a déjà fait l’expérience des violences militaires, avec la population civile de Guerrero quand il était enfant, dans les années 1970. À l’époque, les soldats chassaient les guérilleros du mouvement du professeur Lucio Cabañas. Plus tard, les paysans qui protestaient ont été persécutés. Aujourd’hui, les militaires cherchent, semble-t-il, surtout des champs de pavot et de marijuana. Depuis que le président mexicain Felipe Calderón a déclaré en 2006 la guerre à la mafia de la drogue — et engagé pour cela 50.000 soldats — les exactions des militaires ont partout augmenté, selon le militant.

Les chiffres de la commission nationale des Droits de l’homme (CDHN) le confirment. En trois ans, les administrations ont reçu 3.430 plaintes contre l’armée, selon une information du président de la commission, Raúl Plascencia. Rien qu’en 2009, 1.800 plaintes auraient été enregistrées. « C’est le chiffre le plus élevé depuis l’existence de la commission », indiquait Raúl Plascencia. Son administration s’occupe des cas de torture, de viols et de meurtres perpétrés par des militaires sur la population civile. Abel Barrera Hernández ne s’étonne pas de ces chiffres. « Déjà il y a 17 ans, quand nous avons fondé Tlachinollan, nous craignions un effondrement du système judiciaire, que les organisations criminelles n’infiltrent les autorités publiques et qu’aucune force civile ne soit en pouvoir de contrôler les militaires. » La « guerre contre la drogue » est devenue selon lui une guerre contre l’armée et a encore militarisé un peu plus la région.

Le gouvernement tente de contourner le jugement

Les nouvelles concernant la guerre mexicaine de la drogue — et ses 40.000 morts — sont sinistres. Le directeur du centre, Abel Barrera Hernández, n’est pas optimiste. Pourtant, le petit homme, presque toujours habillé d’un jean et d’une chemise de bûcheron, ne semble pas amer. Ce sont les histoires comme celles de Valentina Rosendo et Inés Fernández qui le font tenir. Les avocats de Tlachinollan ont réussi à aller, avec les deux femmes, jusqu’au tribunal inter-américain des Droits de l’homme, au Costa Rica. Là-bas, en août 2010, les juristes leur ont donné raison. « J’ai pleuré quand le jugement a été rendu, se souvient Valentina Rosendo. Tout à coup, j’ai pensé à la souffrance des dernières années, à la séparation d’avec mon mari, à mon village que j’avais dû quitter. »

« Maintenant, le gouvernement mexicain doit faire le nécessaire pour qu’elles soient réhabilitées », précise l’avocat Santiago Aguirre, qui a accompagné Valentina et Inés. Les prescriptions du tribunal du Costa Rica sont claires : les faits doivent être traités devant un tribunal civil et l’État doit dédommager les victimes. Mais les autorités gouvernementales de Mexico essaient de contourner le jugement. Cela ne surprend pas Abel Barrera Hernández : « Ils signent n’importe quelle convention internationale qu’on leur met sous le nez, mais ne tiennent compte de rien. » L’homme est tout de même satisfait d’une chose : « Le vrai succès, c’est que deux femmes issues de la population Me’Phaa soient devenues des figures centrales du combat pour la défense des Droits de l’homme. » Mais ce ne sont pas ces « cas stratégiques » qui vont faire changer le quotidien. « Les gens ne nous connaissent pas parce que nous allons jusque devant les tribunaux internationaux, ajoute le directeur du centre. Mais parce que nous venons là où ils sont : dans leurs villages, leurs maisons, leurs montagnes. »

L’argent de l’étranger et celui de la drogue

Comme à Mini Numa, à trois heures de voiture de Tlapa. Sur les 400 habitants de la commune, seuls quelques-uns ont l’eau courante, et les huttes de bois protègent à peine du froid âcre de la nuit. La plupart des maisons n’ont pas de sol solide, comme c’est le cas dans nombre de communes indigènes de l’État de Guerrero. Quatre habitants sur cinq sont analphabètes et presque la moitié des villageois sont sous-alimentés. Les collaborateurs de Tlachinollan viennent jusqu’ici pour aider à la construction de latrines. Il y a deux ans, ils étaient déjà là pour monter un centre de santé. Plusieurs enfants étaient morts parce qu’ils n’avaient pas été soignés à temps. Les habitants ont alors demandé une meilleure prise en charge médicale, sans réaction du gouvernement. « L’État laisse un vide que nous devons combler avec les gens qui sont sur place », dit le militant.

Mais presque personne ne croit à un développement ici. Une grande partie de la forêt est victime d’abattage illégal. Et pour l’agriculture, il fait trop froid à Mini Numa. « Nous n’avons qu’une récolte de maïs par an, dit Mauricio Montealegre, un habitant. Cela ne suffit même pas pour quatre mois de tortillas. » L’homme a tout de même pu construire une maison en brique d’argile avec un toit stable, mais il le doit à sa famille. Quatre de ses 11 enfants vivent à New York. « Sans leur argent, rien ne va. » Presque aucune famille ne pourrait survivre ici sans les virements de l’étranger. Ceux qui n’arrivent pas jusqu’aux États-Unis travaillent comme ouvriers à la journée dans les grandes plantations du nord du Mexique. Ou bien à Acapulco, plus proche, où le tourisme assure quelques pesos.

Se plier aux lois brutales des chefs de la mafia

Mais on ne parle pas volontiers des autres possibilités qui existent pour gagner sa vie : la marijuana, l’opium et la cocaïne. Environ 60% du pavot cultivé au Mexique vient de l’État de Guerrero. C’est aussi une région de transit pour la cocaïne colombienne. Les conséquences sont énormes : des grandes organisations mafieuses se livrent à de violents affrontements pour la maîtrise des voies de transport. Des gens meurent régulièrement au cours de fusillades en pleine rue à Acapulco, des corps sont retrouvés décapités.

Près de la petite ville de Tasco, la police a découvert une fosse commune de 55 corps en juin 2010, dans une mine d’argent à l’arrêt. Maires, responsables politiques, policiers, juges et potentats locaux sont mêlés à ces structures criminelles. À l’autre bout de l’échelle, il y a des jeunes et des petits paysans sans perspectives. Ils doivent se plier à la pression des prix des affaires illégales tout autant qu’aux lois brutales des chefs de la mafia.

Abel Barrera Hernández reste prudent quand il s’agit d’évoquer les violations des Droits de l’homme perpétrés par les cartels. « Nous ne nous occupons pas des violences qui se produisent entre les différents groupes criminels, ça c’est la tâche de l’État. » Et le militant renvoie aux projets de soutien des cultures alternatives par le centre Tlachinollan.

Militants tués, collaborateurs emprisonnés

Retour au quartier général de Tlapa. Abel Barrera Hernández est toujours très occupé. Il n’aime pas les déplacements. Mais il court d’un dernier rendez-vous dans un village à une audition au ministère public, et doit probablement encore aller à Mexico le lendemain. Cette année, l’anthropologue et théologien s’est rendu à Berlin, pour y recevoir le prix des Droits de l’homme 2011 de la section allemande d’Amnesty International. Mais le militant reste modeste : « Ce prix revient aux victimes des tortures et des mauvais traitements. À ceux qui passent leurs nuits à même le sol et s’endorment la faim au ventre. » L’homme rappelle aussi que le centre est né à la suite du soulèvement zapatiste de 1994. Les rebelles de l’État de Chiapas ont été les premiers à attirer l’attention sur la situation des Indigènes.

Mais Abel Barrera Hernández sait aussi que le prix d’Amnesty lui apporte un peu plus de protection. Et c’est important ici. Car celui qui se défend contre la mafia des caciques locaux, des politiciens corrompus et des soldats violents vit dangereusement. En avril, le militant écologiste Javier Torres Cruz a été tué par des paramilitaires dans la Sierra Petátlan. Manifestement parce qu’il s’était opposé, comme beaucoup de paysans de la région, à l’abattage illégal de bois. Dans la petite ville d’Ayutla aussi, il y a eu des affrontements. Là-bas, Tlachinollan a dû fermer une annexe en mars 2009 [jusque juin dernier]. Des collaborateurs avaient été emprisonnés et un membre de l’organisation de défense des Indiens Opim, liée à Tlachinollan, a été tué. La directrice d’Opim, Obtilia Eugenio Fernández, vit depuis à des centaines de kilomètres de chez elle, pour des raisons de sécurité.

Pour Valentina Rosendo, les militants de Ayutla ont été ses premiers interlocuteurs. Obtilia Fernández était sa traductrice quand elle ne parlait pas encore espagnol. Aujourd’hui, la jeune femme aimerait pouvoir elle-même aider les habitants de sa région d’origine. Elle va à l’école, dans son exil citadin, et voudrait devenir infirmière. « Dans mon village, le médecin qui n’avait pas voulu me recevoir exerce toujours », dit-elle. Et insiste : « Nous, les Indigènes, nous avons aussi droit à un bon traitement médical » Elle veut faire construire un centre de santé dans son village. Mais ce sera possible quand les administrations prendront au sérieux le jugement de la cour inter-américaine. « Le gouvernement doit avouer publiquement que les soldats m’ont violée, réclame-t-elle. Alors, les gens de Barranca Bejuco qui ne m’ont jamais cru reconnaîtront que je n’ai pas menti. »

Wolf-Dieter Vogel, article paru dans Jungle World le 19 mai 2011

Traduction de l’allemand : Rachel Knaebel, pour Basta!

Photos : © Centre Tlachinollan